- En partenariat avec Amazon Prime Video

Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (230-221)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

#230 - François Bourbotte

François Bourbotte SC Fives (1933-1939), Lille (1945-1947)

Vous avez sans doute déjà entendu parler du bâton de Bourbotte, ce trophée virtuel qu’une équipe obtient en battant celle qui le détenait jusqu’alors. Ce que vous ne savez peut-être pas, en revanche, c’est que cette récompense officieuse a été nommée ainsi en référence à François Bourbotte qui, en sa qualité de capitaine du Lille OSC, est le premier à soulever le trophée de champion de la France réunifiée, en 1946. Ce milieu récupérateur ou défenseur de grande taille, professionnel rigoureux et rugueux dans les duels, se fait connaître avant-guerre grâce à ses performances avec le SC Fives – club dont il est le joueur le plus capé -, qui lui valent d’être convoqué en équipe de France et de participer à la Coupe du monde 1938. Une fois le conflit terminé, il devient le leader du LOSC, né de la fusion entre Fives et l’Olympique lillois. L’aventure se termine toutefois prématurément. Après une victoire à Paris face au Stade français (0-2), les Nordistes commandent du champagne dans le train du retour et le trésorier, un certain M. Wauquier, refuse de régler la note. Dans un wagon agité par les contestations, le capitaine fait entendre sa grosse voix : « De toute façon, nous n’avons pas besoin des dirigeants. C’est nous qui gagnons les matchs. Pas eux ! » Convoqué par le Comité directeur le lendemain, il refuse de s’excuser et voit donc son contrat suspendu. Bourbotte, droit dans ses bottes.

#229 - René Gardien

René Gardien Sochaux (1947-1959)

René Gardien devait sans doute avoir l’esprit de contradiction. Il aurait pu porter son nom à merveille, il a choisi de s’exiler à l’autre bout du terrain pour faire trembler ses nombreux homonymes. Avec succès puisqu’il est le deuxième meilleur buteur de l’histoire de Sochaux (121 pions), un club avec lequel il passe douze ans dans l’élite. Un finisseur clinique, capable de jouer sur l’aile comme en pointe, mais aussi très doué pour faire marrer son monde. Un bon élément dans un vestiaire et un personnage très attachant, ce qui n’est jamais de trop pour marquer le championnat de France. Un boute-en-train qui aura même accroché deux sélections avec les Bleus, avec un doublé contre le pays de Galles, et qui terminera son aventure sochalienne par une finale de Coupe de France perdue contre Le Havre. René au top.

#228 - Bernard Rahis

Bernard Rahis Nîmes (1954-1963)

Bernard Rahis est un maillon essentiel du plus beau chapitre de l’histoire du Nîmes Olympique. Deuxième meilleur buteur de l’histoire des Crocos, l’ailier aux 132 buts dans le Gard (dont 104 en D1) met les défenses aux supplices avec ses compères Hassan Akesbi et Henri Skiba. Réputé pour claquer des temps canons sur 100 mètres, le natif de Blida se fait un malin plaisir à enchaîner les débordements sur son côté. Sa frappe puissante, qui faisait trembler le mur en béton entourant le stade, s’occupe du reste. « Très bon joueur de tête de surcroît, notait Armand Ruiz, le président de l’Union des anciens du football d’Afrique du Nord. Difficile de trouver un meilleur attaquant de débordement parmi les professionnels. » En sa présence, Nîmes termine trois fois vice-champion de France (1958, 1959, 1960), une fois troisième (1962) et deux fois sixième (1961, 1963). La classe – internationale, puisqu’il a porté le maillot des Bleus à trois reprises.

#227 - René Bliard

René Bliard Reims (1951-1959), Rouen (1960-1962)

Qui sait quelle trajectoire la carrière de René Bliard aurait prise s’il ne s’était pas blessé juste avant la Coupe du monde 1958… « C’est lui qui aurait dû jouer à ma place au poste d’avant-centre et vivre cette épopée, confiait Just Fontaine à Actu Toulouse. C’est à ce hasard du foot que je dois d’avoir vécu cette coupe et mes 13 buts. » À l’époque, Bliard conjugue le ballon rond au plus-que-parfait. Rien qu’en D1, l’attaquant du Stade de Reims vient de claquer 72 buts sur ses quatre dernières saisons (en 111 matchs). Meilleur buteur en 1955 avec 30 réalisations en 32 rencontres, champion de France 1955 et 1958, le natif de la Marne fait feu de tout bois. La désillusion de son entorse à la cheville ne l’empêche pas de venir saluer Justo et sa bande à l’aéroport après le Mondial suédois. Puis de soigner un peu plus ses stats du côté de Rouen au tout début des années 1960 pour atteindre 91 buts en seulement 182 matchs dans l’élite. Un seigneur, bien au-delà de la cité des rois.

#226 - Robert Pintenat

Robert Pintenat

Rouen (1969-1970), Red Star (1970-1973), Nîmes (1973-1974), Sochaux (1974-1978), Nancy (1978-1979), Toulouse (1982-1983)

Le 27 mars 1976, un certain Michel Platini effectue ses grands débuts avec l’équipe de France, à l’occasion d’un match contre la Tchécoslovaquie au Parc. « Platoche » n’est pas le seul bizut du soir, le nouveau sélectionneur ayant également lancé dans le grand bain Maxime Bossis, Patrice Rio, Gilles Rampillon, Didier Six et… Robert Pintenat. À ce moment, l’attaquant français est l’un des buteurs les plus redoutés de D1. Après être passé par Rouen, le Red Star et Nîmes, il explose véritablement à Sochaux, où sa grande adresse dans la zone de vérité et sa superbe détente font florès (62 réalisations en championnat en l’espace de quatre saisons). À 31 ans, cet insatiable chasseur de buts descend d’un étage, à Toulouse, ce qui lui permet d’affoler les compteurs en D2 et de propulser le club de la Ville rose vers l’élite, en 1982. Il s’éteint le 22 août 2008, à l’âge de 60 ans.

#225 - Francis Piasecki

Francis Piasecki

Metz (1970-1971 et 1971-1972), Valenciennes (1971), Sochaux (1973-1975), PSG (1975-1977), Strasbourg (1977-1986)

Comme quoi, on peut naître en Moselle, commencer sa carrière pro au FC Metz et devenir une légende de Strasbourg. C’est en tout cas la trajectoire de Francis Piasecki. Mais avant d’atterrir en Alsace, le meneur de jeu aux pieds d’argent a fait le bonheur du PSG et de Sochaux, qu’il a permis de maintenir dans l’élite en inscrivant le pion du maintien au Parc des Princes. De quoi laisser un bon souvenir dans le Doubs. Mais ce n’est rien comparé à la trace laissée à Strasbourg. Logique, l’international français (3 capes) était présent lors de l’unique titre de champion de France du club alsacien en 1979. Et pas qu’un peu puisqu’il n’a pas manqué une seule journée de cette édition, terminant deuxième meilleur buteur du club cette saison-là (14 pions) et meilleur passeur du championnat. Un sacre que le 38e joueur le plus capé du championnat de France a célébré autour d’un bon repas, comme il aimait si bien le faire.

#224 - Georges Beaucourt

Georges Beaucourt

Olympique lillois (1932-1938), RC Lens (1938-1939)

À jamais le premier. Même dans 200 ans, Georges Beaucourt aura toujours sa place dans le grand livre d’histoire du championnat de France. Car en plus de faire partie de l’équipe de l’Olympique lillois qui a remporté le premier titre de D1 en 1993, le robuste défenseur restera à jamais le premier capitaine à avoir soulevé le trophée qu’il avait reçu des mains d’Hippolyte Ducos, alors sous-secrétaire d’État à l’Éducation nationale. Pourtant, celui qui a participé à la Coupe du monde 1934 – même s’il n’a pas joué le moindre match – n’était pas programmé pour taper dans un ballon, mais pour les études, lui qui a fait Maths sup Maths spé avant d’abandonner son projet des Grandes Écoles pour aller remporter deux championnats de France avec l’Olympique lillois. Transféré au RC Lens contre une somme équivalente aujourd’hui à 23 000 euros – il s’agit d’ailleurs de l’un des premiers transferts contre de l’argent -, Georges Beaucourt aurait pu mener le voisin sur le toit de la France, mais la Seconde Guerre mondiale est passée par là. Tant pis, sa place à vie dans le livre d’histoire était déjà assurée.

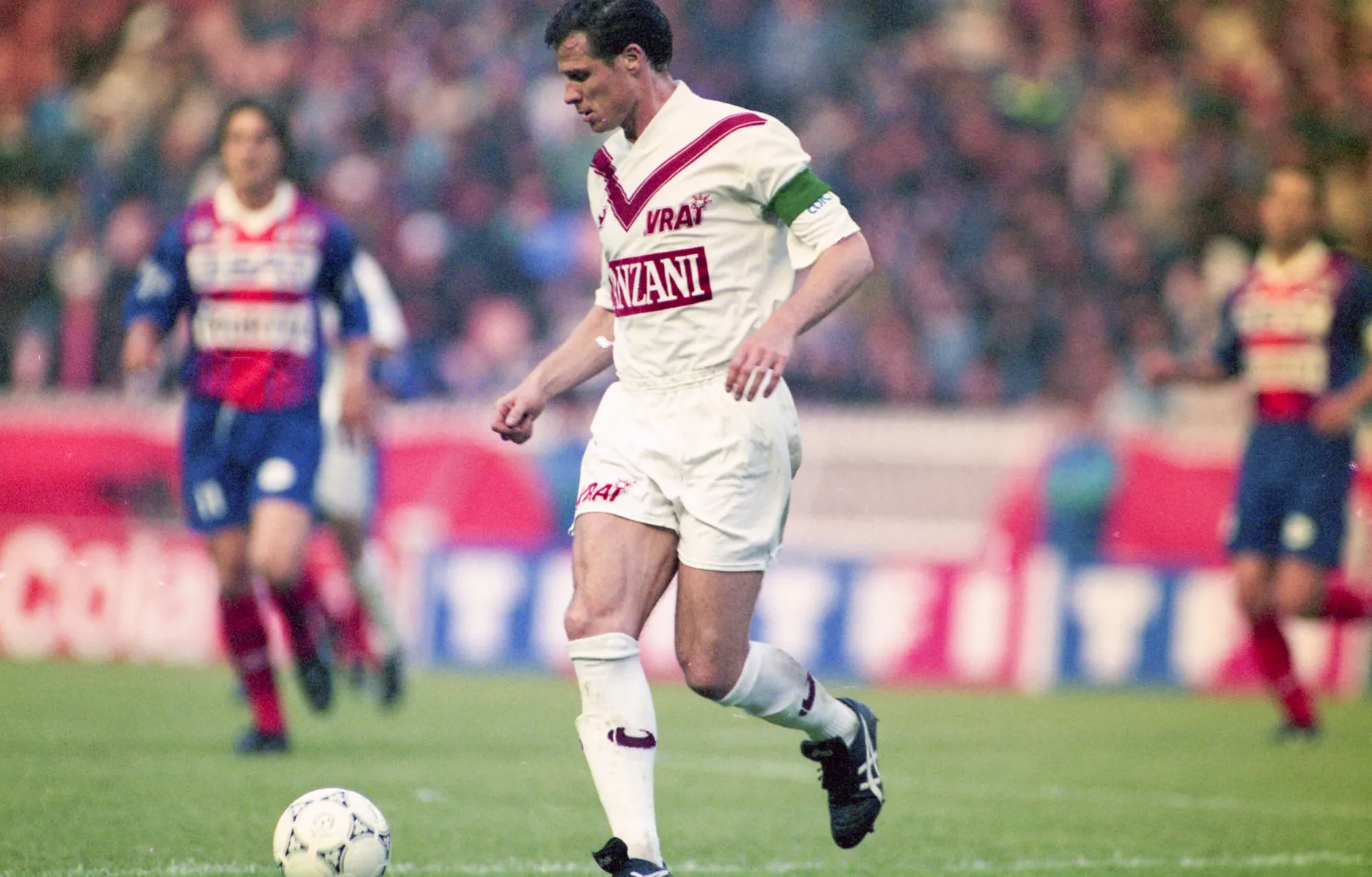

#223 - Johan Micoud

Johan Micoud

Cannes (1993-1996), Bordeaux (1996-2000 puis 2006-2008)

Il est le premier nouveau Zidane, avant même que celui-ci ne devienne le Zizou de tous les Français. Comme le double Z, Johan Micoud est né à Marseille et formé à Cannes où il remplace le numéro 10 des Bleus une première fois avant la deuxième à Bordeaux. Les comparaisons incessantes avec le meneur de jeu ne sont pas simples à gérer, mais son aisance technique et son pied de velours lui permettent de se faire une place parmi les meilleurs joueurs du championnat à la fin des années 1990. Micoud est un distributeur de caviars et brille davantage par sa vision du jeu que par ses dribbles. Il termine même meilleur passeur de D1 en 1997-1998, mais la suivante est la plus mémorable, Micoud guidant les Girondins vers un titre de champion au sein d’un quatuor de folie aux côtés de Benarbia, Wiltord et Laslandes. Un beau joueur qui poursuivra sa carrière à l’étranger, à Parme et surtout au Werder Brême, où il est encore aujourd’hui considéré comme une légende. Du plaisir avant de revenir à ses premières amours, la L1 et Bordeaux, où il termine tranquillement sa carrière en empochant une Coupe de la Ligue et en laissant de bons souvenirs au public de Lescure. Avec un regret : ne jamais avoir réussi à s’imposer sur la durée en équipe de France.

#222 - Jules Vandooren

Jules Vandooren

Olympique lillois (1927-1939), Red Star (1939-1941), Reims (1941-1943)

Son nom à consonance belge ne trahit aucun secret : Jules Vandooren vient du Nord. Et c’est donc logiquement à Lille qu’il aura réalisé ses plus grands exploits. Originaire d’Armentières, le latéral a effectivement écrit les plus belles heures de l’Olympique lillois, dans les années précédant sa fusion avec le SC Fives et la fondation du LOSC.

Débarqué au club en 1927, Vandooren participe au premier championnat de France professionnel en 1932, qu’il remporte d’ailleurs dès l’année suivante. Suffisant pour lui offrir 22 sélections en Bleu, dont deux participations en Coupe du monde (1934, sans jouer – la France n’ayant alors disputé qu’une seule rencontre face à l’Autriche – et 1938, avec un quart de finale à la clé).

De retour en club, au printemps 1939, l’arrière est également du onze finaliste de la Coupe de France face au RC Paris. Mais la guerre freine l’embellie. Les footballeurs sont en effet réintégrés au giron amateur et deviennent dès lors mobilisables. De plus, l’Olympique lillois refuse de prendre part aux championnats provisoires lancés par la Fédération française. Une situation intenable pour le Nordiste, préférant quitter cette « zone interdite » pour une « zone occupée » , celle de Paris, avec le Red Star. Jusqu’en 1941, Vandooren forme ainsi l’une des meilleures charnière de l’Hexagone, aux côtés du tout jeune Helenio Herrera, avant d’achever son parcours dans l’élite avec le Stade de Reims, aux prémices de sa grande époque.

Joueur emblématique, Jules Vandooren le sera tout autant dans le costume d’entraîneur, qui lui offrira un tour de France, de Belgique et même du Sénégal.

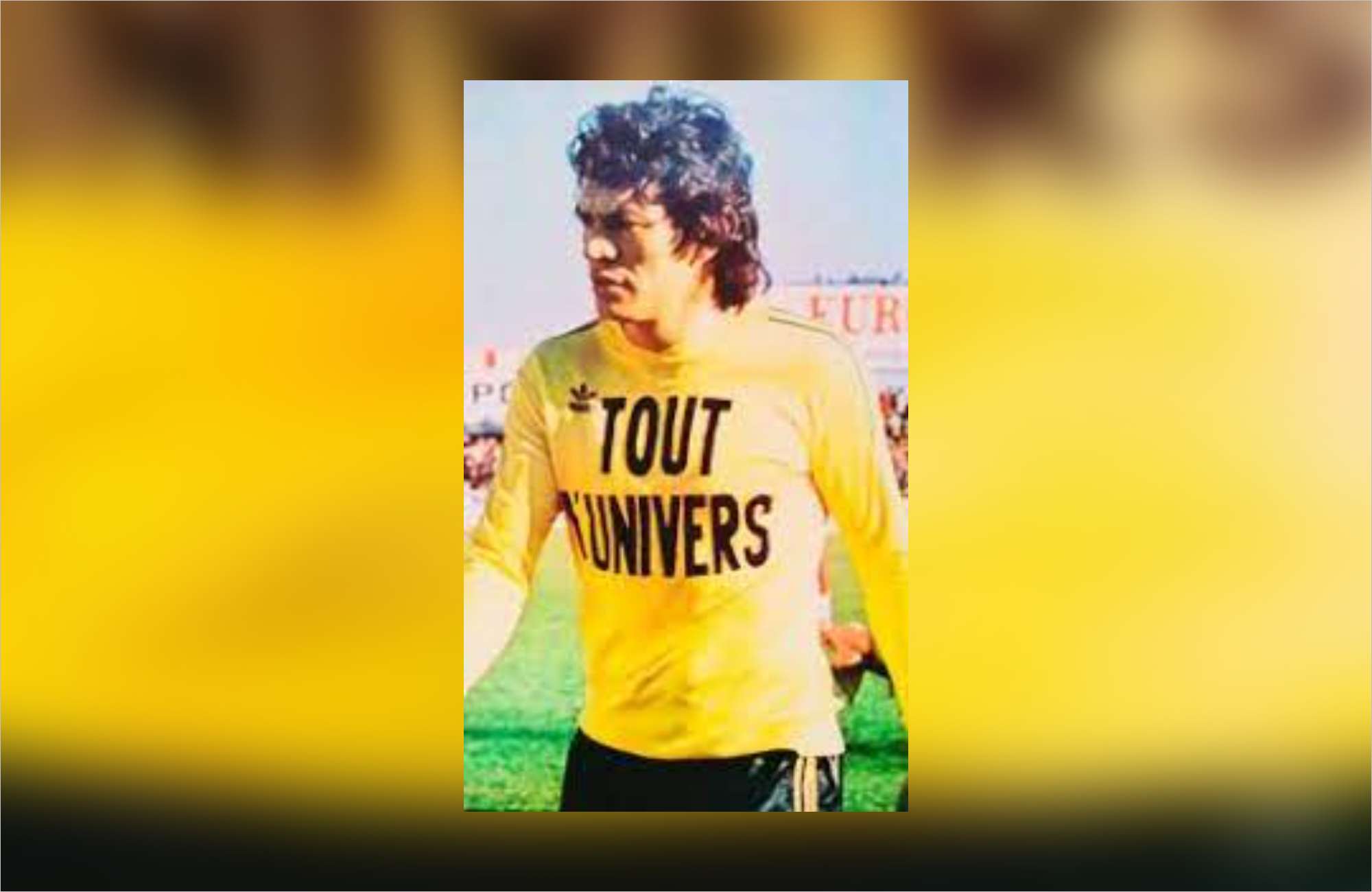

#221 - François Brisson

François Brisson PSG (1975-1979 puis 1980-1981), Laval (1979-1980 puis 1987-1989), Lens (1981-1985), Strasbourg (1985-1986), OM (1986-1988), OL (1989-1990), Lille (1990-1993)

Avec ses passages à Lens, Lille, Paris, Marseille ou encore Lyon, François Brisson n’a semble-t-il jamais eu peur de se faire qualifier de traître. Le milieu offensif était un baroudeur et malgré ses huit changements de club entre 1979 et 1990, il est toujours resté fidèle à la D1. Sa période de grâce a eu lieu à Bollaert (signant une saison à 20 réalisations dont 17 en championnat en 1983-1984), mais le champion olympique 1984 avec les Bleus a laissé une empreinte dans la plupart des clubs qu’il a connus, facturant au total plus de 500 matchs dans l’élite française, pour une centaine de réalisations. Il restera aussi comme l’un des membres de la première génération de Titis parisiens, en compagnie de Jean-Marc Pilorget, Lionel Justier, Thierry Morin (avec qui il forme les « Quatre Mousquetaires » , ayant tous débuté ensemble un 21 décembre 1975 au Parc des Princes face au Stade rennais), mais aussi Dominique Barberat. Alors que son frère jumeau Gilles, latéral droit, est également sorti du même centre de formation et a joué en D1 à Paris (1977-1978), Toulouse (1982-1986) ou encore le FC Sochaux-Montbéliard (1986-1987).

Par Quentin Ballue, Jérémie Baron, Adel Bentaha, Raphaël Brosse, Clément Gavard et Steven Oliveira, avec toute la rédaction de SF