- En partenariat avec Amazon Prime Video

Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (290-281)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

#290 - Nenad Bjekovic

Nenad Bjekovic Nice (1976-1981)

Dans la deuxième moitié des années 1970, l’arme ultime de l’OGC Nice, c’est lui. Arrivé en provenance du Partizan Belgrade, Nenad Bjeković devient très vite l’une des gâchettes les plus redoutées du championnat. Teigneux, costaud et d’une efficacité létale, l’avant-centre des Aiglons claque 19 buts dès sa première saison en D1, puis 29 (en 35 matchs) lors de la suivante. Toutes compétitions confondues, le Serbe atteint le total remarquable de 108 réalisations en 170 apparitions sous le maillot azuréen, qu’il n’enlève qu’au moment de sa fin de carrière, en 1981. « En 1979, Strasbourg venait d’être champion de France et voulait me recruter, révèle-t-il à Nice-Matin. J’aurais pu gagner le double… mais j’ai refusé. Je ne voulais pas… Nice, c’est ma famille. J’avais déclaré à l’époque dans votre journal que, si Nice descendait en deuxième division, je ne toucherais plus un seul ballon de ma vie. » Celui qui a été élu joueur du siècle de l’OGCN n’a, heureusement, pas eu besoin d’en arriver là.

#289 - Jérôme Leroy

Jérôme Leroy PSG (1996-2000 et 2002-2003), Marseille (2000-2002), Guingamp (2003-2004), Lens (2004-2005), Sochaux (2006-2007), Rennes (2007-2011), Évian Thonon Gaillard (2011-2012)

« Ce qu’on faisait de bien, personne ne le voyait puisqu’il y avait Ronaldinho. Donc en fait, fallait qu’il parte pour que les gens s’aperçoivent que t’es technique : « Ah ouais, putain, tu touches, toi… » » Que Jérôme Leroy se rassure, personne n’a eu besoin de voir Ronaldinho quitter le championnat de France pour s’apercevoir que celui qui s’était battu avec son homonyme Laurent lors d’un Classique faisait ce qu’il voulait avec le cuir. Ce n’était donc pas une raison de voler au Brésilien ce qui aurait pu être l’un des plus beaux buts de Ligue 1 lors d’un déplacement du PSG au Vélodrome en taclant le cuir avant qu’il ne dépasse la ligne de but. Il faut dire que Jérôme – qui a célébré seul son doublé le poing levé pendant que les caméras et ses coéquipiers se sont dirigés vers Ronnie – avait envie de prouver aux supporters parisiens qu’il était bien de retour au PSG et que son passage à l’OM était derrière lui. En fait, peu importe le maillot qu’il portait, Leroy se donnait à fond et régalait les supporters par sa classe et son talent. Et ce, même lorsque les cheveux étaient moins présents et grisonnants et qu’il était plus proche des 40 que des 20 ans, à l’image de son passage au Stade rennais où il claque l’un des buts de la saison face à Lens d’un subtil lob et qu’il termine avec le trophée de meilleur passeur de Ligue 1. Un état d’esprit que Jérôme Leroy évoquait dans une longue interview sur So Foot : « J’ai été à Marseille dans les années 2000, les joueurs, ils arrivaient : « Ah moi, je mouille le maillot, hein. » Je me disais : « Ça y est, lui, il veut déjà se mettre les supporters dans la poche. » Mais il a pas compris qu’il faut d’abord être bon sur le terrain ! » Et ça, Jérôme l’avait très bien compris.

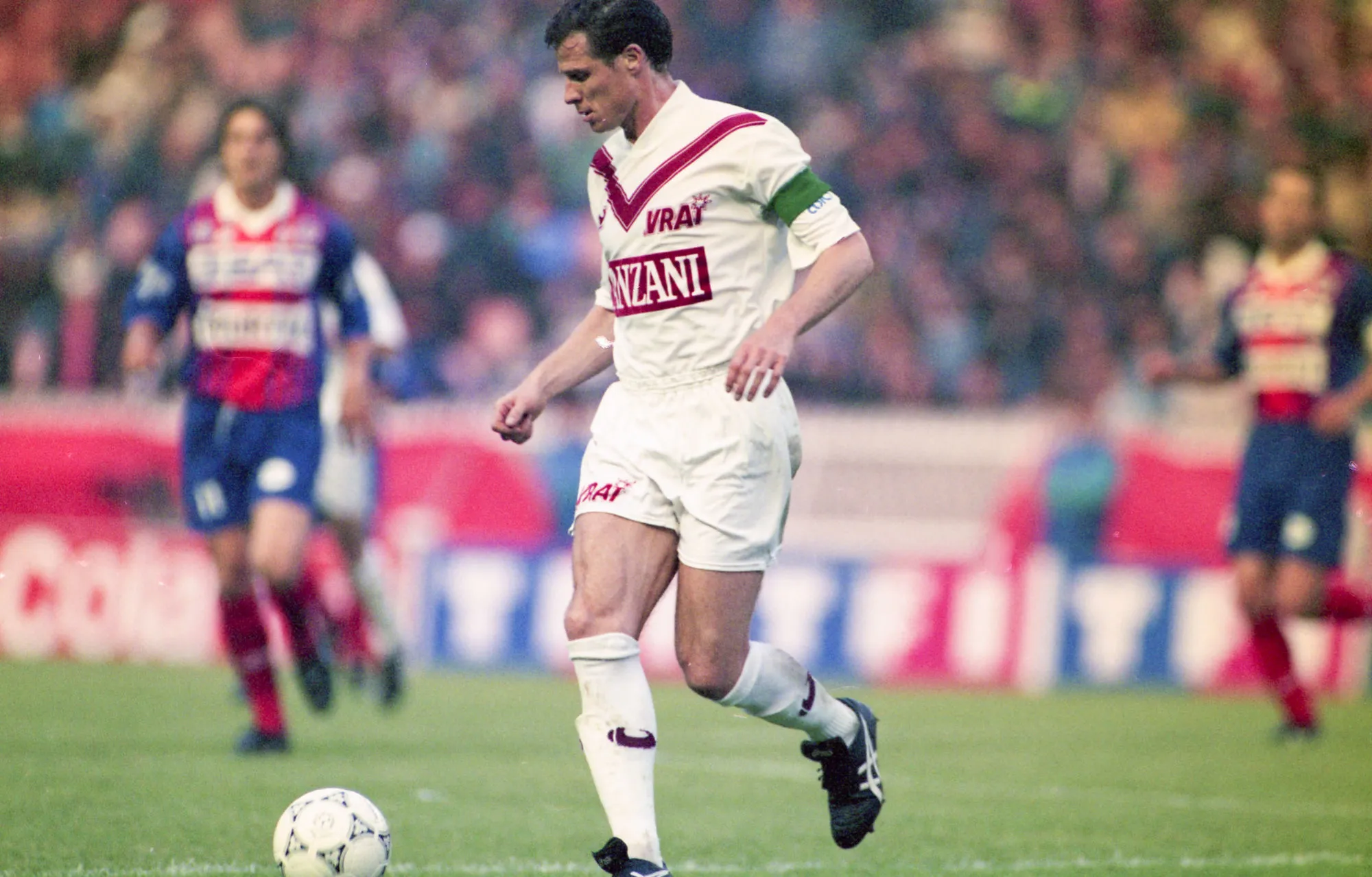

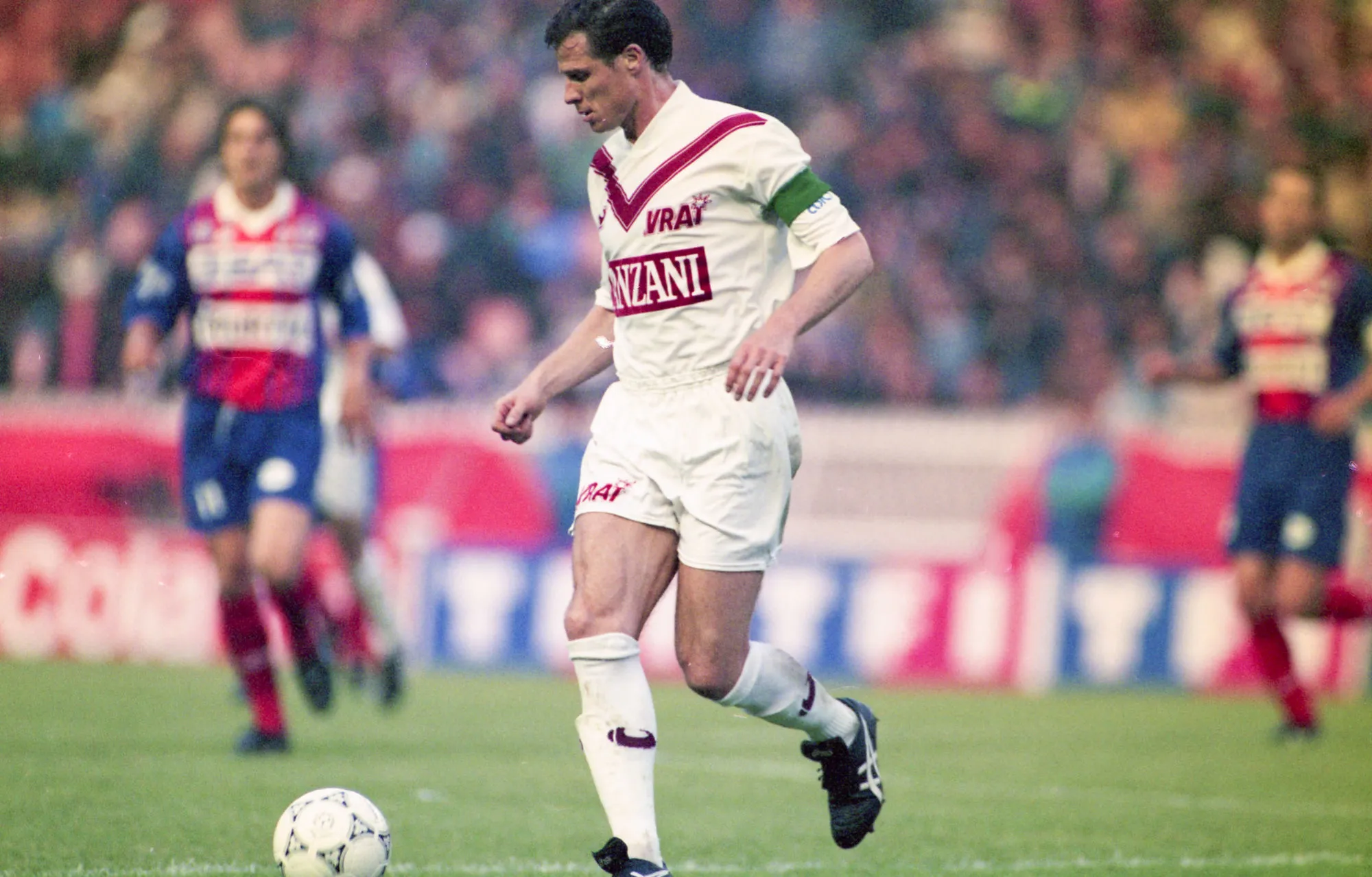

#288 - Guy et Didier Sénac

Guy et Didier Sénac Guy : Racing (1954-1963), Lens (1963-1968) // Didier : Lens (1977-1978 puis 1979-1988), Bordeaux (1987-1991 puis 1992-1995)

Chez les Sénac, le championnat de France, c’est sacré. Le papa Guy, décédé en 2019, avait montré la voie en passant près de quinze ans à se promener sur les terrains de la D1, entre le Racing Club de Paris et Lens, signant tout de même 42 buts malgré son costume de milieu défensif et parfois de défenseur. Le fiston de l’international français, Didier, a suivi les pas de son père en débarquant dans l’élite moins de dix ans après avoir vu le paternel raccrocher les crampons. Comme Guy, il n’a pas réussi à remporter le titre, terminant lui aussi deux fois vice-champion de France, mais il a laissé l’image d’un défenseur très solide et au caractère bien trempé, Piotr Swierczewski se le rappelle peut-être encore. Champion olympique à Los Angeles avec la France, Didier aura été un patron à Lens puis à Bordeaux, avec une longévité qui l’a conduit à intégrer le cercle très fermé des joueurs comptant plus de 500 matchs en première division.

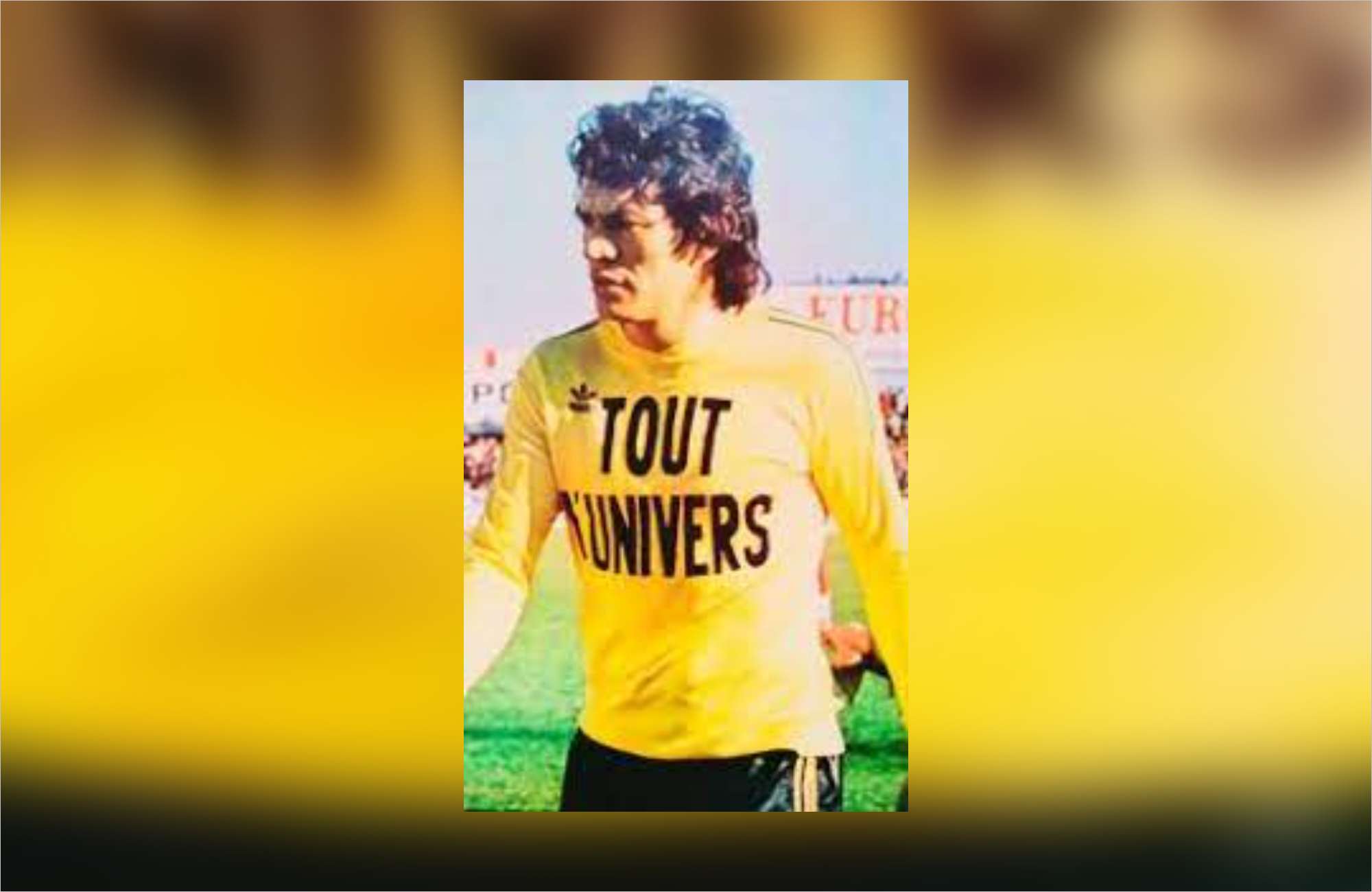

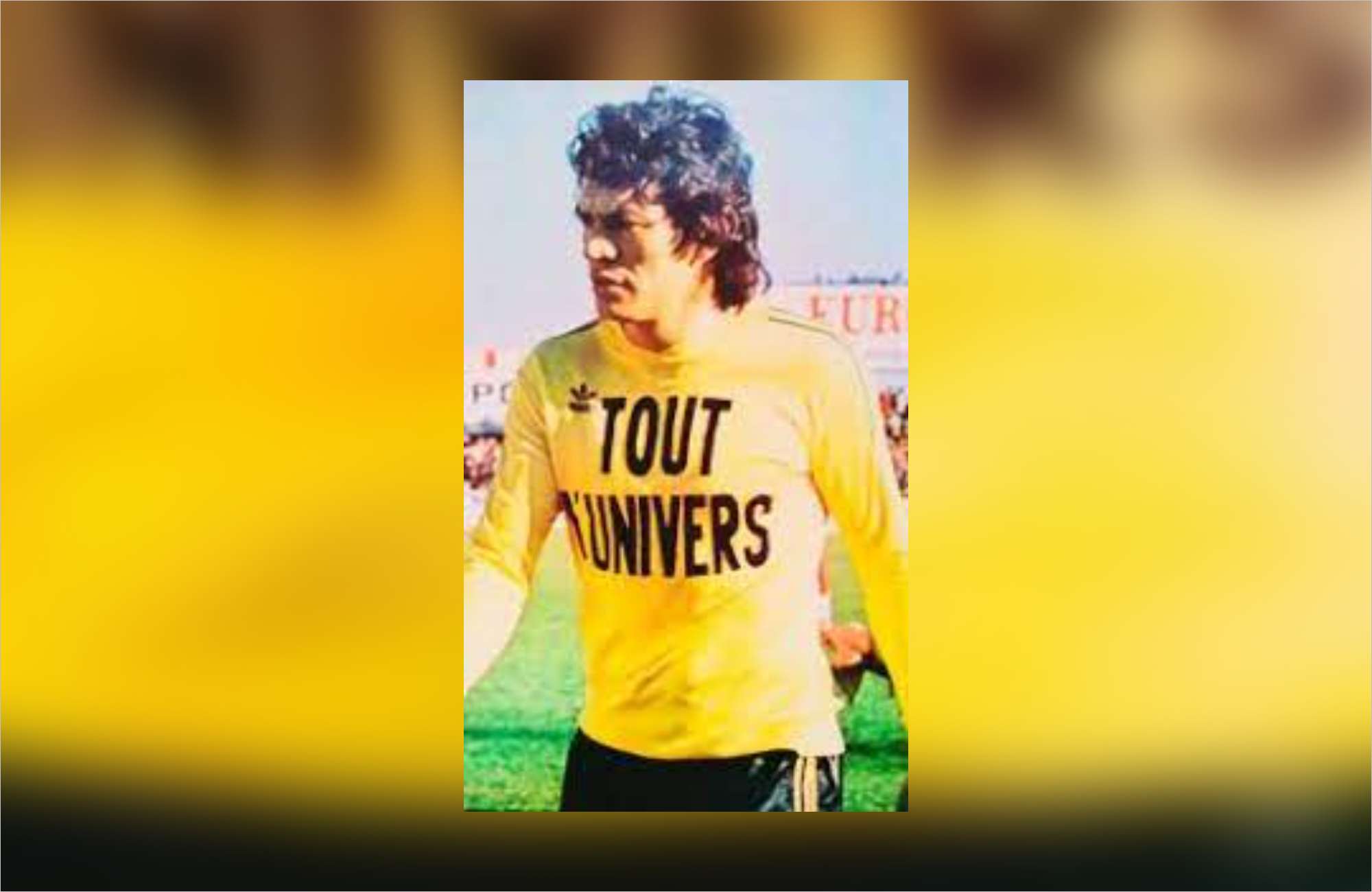

#287 - Hugo Curioni

Hugo Curioni

Nantes (1973-1975), Metz (1975-1978), Troyes (1978)

Robert Budzynski qualifiait Hugo Curioni de « bulldozer » . Les défenseurs de Ligue 1 ont vite compris pourquoi. L’Argentin met moins de deux minutes pour marquer contre le Paris FC, dès sa première apparition en France. Avec 14 buts en 19 matchs lors de sa saison inaugurale, l’ancien de Boca marque tout de suite son territoire. Et que dire quand il quitte Nantes pour Metz… Associé au Luxembourgeois Nico Braun, « le Fauve » se paie un sacré gueuleton, au point de faire des Grenats la meilleure attaque du championnat. Curioni claque 25 buts en 1975-1976 (seuls Carlos Bianchi et Delio Onnis font alors mieux), puis 22 en 1976-1977. Le prédateur savait s’y prendre pour crucifier sa proie. « Je dis toujours que l’Argentin a une malice différente des autres joueurs. Il faut être intelligent, regarder les erreurs des adversaires, expliquait-il à MHSCTV. Deux ou trois fois, le gardien allait dégager, et je venais de derrière lui pour lui marquer un but. Plein de fois, cela les énervait et ils voulaient se battre avec moi. » Malicieux, et caractériel. « On gagnait le derby 2-0 contre Nancy, avec Platini et tout… Deux buts de moi, et l’entraîneur me sort. Je lui ai jeté mon maillot en sortant » , racontait-il en riant. « Il avait deux personnalités, une à l’entraînement et une pendant les matchs, se souvenait Robert Nouzaret, son coach à Montpellier. Le dimanche, il n’était pas à 100%, il était à 200%. Alors à l’entraînement, il s’économisait. » Résultat ? 84 buts en 152 matchs de D1. Le bulldozer avait le réservoir plein pour tout écraser sur le terrain.

#286 - André Kabile

André Kabile Nîmes (1964-1967 puis 1968-1979)

« J’ai adoré ce Nîmes avec Kader Firoud. […] C’était la grande époque, celle de Trésor et Adams en défense centrale. André Kabile, qui jouait arrière gauche, était un personnage incroyable. » Peu de choses semblent attendrir Jean-Jacques Bourdin, mais le Nîmes Olympique des années 1960-70 est l’une d’entre elles. Et dans cette équipe, André Kabile (ou Kabyle), 520 matchs avec les Crocos dont 431 en D1, fait figure de monument, lui qui reste encore aujourd’hui le joueur le plus capé de l’histoire du club. Avec le Martiniquais, qui a traversé l’Atlantique en bateau à 21 ans et que l’on surnommait « Bilou » , les Nîmois ont réussi une remontée immédiate (1967-1968), sont devenus vice-champions de France (1971-1972) et ont squatté le top 4 du championnat (1970-1971, 1974-1975). « C’est ma famille, c’est tout, expliquera-t-il. Je n’ai jamais songé à le quitter, mon Nîmes Olympique. Le soleil, les copains, les cartes, le ballon, une certaine façon de vivre… » Kabile était un roc, même si Christian Dalger, crack de l’AS Monaco, lui a un jour tenu tête, comme le rappelle Jean Petit pour L’Équipe : « Un jour, à Nîmes, [Christian Dalger] se promène face à André Kabile et vient me voir : « Jeannot, Kabile m’a dit : petit, ici le roi, c’est moi, alors si tu ne veux pas repartir avec une jambe sur les épaules, tu changes de côté. » Il n’avait pas changé d’aile. En plus, il n’avait pas peur. »

Le natif de Saint-Esprit était pourtant du genre intimidant, et l’esthète suédois Roger Magnusson en a fait les frais un jour de Nîmes-OM au stade Jean-Bouin, se retrouvant déchaussé lors d’un contact avec le défenseur, qui se permit même de balancer le soulier 40 mètres plus loin en direction de la mythique Grande Butte. André Kabile, c’est aussi une drôle d’anecdote datant du 20 octobre 1976, jour où le Nîmois s’était vu offrir son poids en bonbons – de la part du sponsor maillot de l’époque Zan-Ricqles – après une pesée au milieu du terrain indiquant plus de 71 kilos. « Une fois la rencontre terminée, j’ai donné à mes coéquipiers quelques cartons pour leurs enfants, racontera l’intéressé. À l’époque, j’habitais au « Jasmin » pas loin du quartier Capouchiné. J’ai monté quelques paquets pour mes enfants en laissant le reste dans ma voiture pour en faire profiter les amis, ou les petits joueurs du club. Dans la nuit on m’a volé ma voiture remplie de bonbons. Elle a été retrouvée brûlée à Mende quelques jours après. Ça devait sentir la réglisse ! » Le pire dans tout ça ? Ce grand cirque avait eu lieu à l’occasion de ce qui était prétendument le « 1000e match officiel » du latéral. « Je n’ai jamais disputé autant de rencontres officielles, débunkera-t-il. Ils avaient sans doute voulu me vieillir. »

#285 - Larbi Benbarek

Larbi Benbarek

OM (1938-1939 puis 1953-1955), Stade français (1945-1948)

Larbi Ben Barek est assurément la première légende du football africain. Et peut-être même du football tout court. L’élégant attaquant a ainsi fait le bonheur de la première division dans les années 1930 et 1940, pour graver ce nom, désormais iconique, dans les mémoires.

Et c’est l’Olympique de Marseille qui lui donne sa chance à l’été 1938. Ben Barek est en effet repéré l’année précédente, à l’occasion d’une rencontre opposant l’équipe de France B aux meilleurs joueurs évoluant sur le territoire marocain. Une aubaine, pour celui qui travaille alors comme pompiste à Casablanca. Une seule saison à l’OM, 1938-1939, pour quatorze réalisations en 33 matchs, comme prémices de ce qui allait devenir la carrière de l’intéressé. Séduit, le quotidien sportif référence de l’époque, L’Auto, lance même un sondage pour trouver un surnom au finisseur : l’appellation vainqueur sera « la Perle noire » . Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale ne tardant pas à faire des ravages, le Marocain choisit de rentrer se réfugier au pays.

Il faudra dès lors attendre 1945 pour que Helenio Herrera, en charge du Stade français, ne le rapatrie en métropole. En stage à Dar el-Beida, le club parisien, nouveau riche du sport hexagonal en D2 et désireux d’accéder à l’élite, décide en effet de faire de Ben Barek sa tête d’affiche, dans ce projet de grandeur. Des émoluments financiers difficilement refusables, pour celui qui est donc accueilli dans la capitale en grande pompe, à son arrivée à gare de Lyon. Jusqu’en 1948, il disputera 103 rencontres, pour 56 buts, et installera son talent. International français depuis 1938 (17 sélections) – le Maroc étant toujours un protectorat colonial -, il aura toujours refusé le rang de « citoyen français » en hommage à ses origines.

L’aventure en France se terminera finalement sur un transfert à l’Atlético (le Stade français ne pouvait plus payer les salaires de ses joueurs. Helenio Herrera partira également pour Valladolid, avant de retrouver son protégé chez les Colchoneros), où sa légende s’écrira définitivement. « Si je suis le roi du football, alors Ben Barek en est le dieu » , Pelé.

#284 - Frédéric Meyrieu

Frédéric Meyrieu OM (1985-1987 puis 1988-1989), Le Havre (1987-1988), Bordeaux (1989-1990), Toulon (1990-1993), Lens (1993-1997), Metz (1997-2002)

Champion de France 1989 avec Marseille, où il réussit à gratter du temps de jeu malgré une grosse concurrence, Frédéric Meyrieu éclaire véritablement le championnat à partir de son aventure lensoise. Le milieu offensif choisit alors le Racing… en lisant France Football. « J’ai comparé les compos des deux équipes et je me voyais plus jouer à Lens » , racontait-il à Foot d’Avant. Un choix judicieux puisqu’il régale Roger Boli, se permet une saison 1995-1996 à sept buts et obtient le brassard. Avant l’apothéose à Metz, avec qui il touche le sacre du doigt en 1998. Ce sont encore ses coéquipiers de l’époque qui en parlent le mieux. Un « vrai numéro 10 à l’ancienne » pour Bruno Rodríguez. « Il suffisait de faire l’appel et (il te filait) des caviars à tire-larigot. C’était un joueur exceptionnel, il mettait la balle où il voulait. » Grégory Proment ne peut que valider : « À l’entraînement, j’avais Fred Meyrieu au marquage direct. Au début, je prenais un bouillon extraordinaire. En tant que jeune, on s’attend à le mettre en difficulté quand il fait contrôle, mais lui non, il fait tout en une touche. Et en plus, il joue à des endroits où t’as l’impression qu’il n’a pas vu, et en fait, il a vu. » Et il marquait, aussi. « Pour mon anniversaire, il y a quelqu’un qui m’a envoyé une compilation, nous expliquait-il l’an passé. Mon fils qui a 17 ans, il n’a pas trop regardé mes matchs, mais quand il me voit marquer des 25 mètres ou sur un lob, il me dit : « Ah ouais quand même ! » Je lui réponds : « Tu m’as pris pour qui ? Pour un Bee-Gees ? » » Le Meyrieu d’entre nous.

#283 - Pawel Janas

Pawel Janas

Auxerre (1982-86)

Jules Bocandé, Vahid Halilhodžić, Krimau, Uwe Reinders, Safet Sušić, c’est peu dire que les joueurs étrangers de grand talent étaient nombreux dans le championnat de France 1985-1986. Pourtant, aucun de ces noms cités n’a été élu meilleur étranger de Division 1 cette année-là. Tout simplement car ce prix a été remis à Pawel Janas. Pourtant, l’AJ Auxerre de l’international polonais (53 sélections) a terminé à la 7e place du classement, loin derrière le champion de France du PSG. Sauf que Pawel Janas n’était pas n’importe quel joueur, c’était probablement l’un des meilleurs défenseurs des années 1980 à être passé par la Division 1. Toujours bien placé, rarement à la faute, Pawel était la véritable tour de contrôle qui a permis à l’AJA de monter sur le podium en 1982 pour la première fois de son histoire. De quoi expliquer pourquoi ceux qui ont participé au sondage de L’Yonne républicaine l’ont élu dans l’équipe type de l’histoire de l’AJA.

#282 - Enzo Scifo

Enzo Scifo Girondins de Bordeaux (1988-1989), AJ Auxerre (1989-1991), AS Monaco (1993-1997)

Au cours d’une carrière professionnelle, peu de footballeurs ont été comparés à la légende brésilienne Pelé. Si Zico et Freddy Adu symbolisent probablement les deux extrêmes pour parler d’un bon ou d’un mauvais héritier, Vincenzo Scifo se situe dans la partie des successeurs flamboyants. Numéro 10 de la Belgique aux 84 sélections et 18 buts marqués, le petit Pelé du Tivoli a marqué au fer rouge toute une génération du Plat Pays, mais également le championnat de France, où le meneur de jeu débarque à Bordeaux en provenance de l’Inter. « C’était le titre du premier article que l’on m’avait consacré dans un journal local, évoquait l’intéressé dans nos colonnes en 2016. Tivoli, c’est le nom d’une ville italienne, mais surtout celui du stade de La Louvière. Être comparé à Pelé, c’était évidemment un honneur pour moi… C’est resté. » Fan inconditionnel de Michel Platini, Enzo Scifo se reconnaît également dans l’ascension sociale du Roi Michel dont les parents étaient également immigrés italiens.

Caution d’un football aussi esthétique que romantique, Enzo Scifo a écumé les pelouses de première division française pour totaliser 182 matchs et 52 buts. Mais Scifo, c’était avant tout un footballeur porté sur le fond plutôt que sur la forme. Le meilleur exemple, c’est Guy Roux, son entraîneur pendant deux ans à l’AJ Auxerre, qui l’évoque avec nostalgie pour Ouest France. « Scifo fait partie de ces joueurs pour lesquels j’aurais accepté de payer pour pouvoir l’entraîner, confie l’ancien coach de l’AJA, partant pour aider le footballeur à sortir de son bourbier bordelais à la suite d’un conflit avec le président Claude Bez, un placement dans l’équipe réserve et des négociations à mener en parallèle avec l’Inter, toujours propriétaire du joueur. On se retrouve au Hilton, à Paris. Les discussions ont duré douze heures. On a fini par trouver un accord. On l’a bien payé Enzo, hein. Bon, son transfert n’a pas coûté un franc, mais il avait le plus gros salaire de chez nous, égalé. » Désigné meilleur joueur étranger du championnat de France en 1991, Scifo touche le Graal hexagonal lors de son passage à l’AS Monaco avec un titre de champion de France en 1996-1997. Coéquipier de Scifo et élu meilleur joueur du championnat cette saison-là, Sonny Anderson n’aura pas peur de le dire dans un entretien croisé pour DHnet en 2014 : « Enzo, t’étais meilleur que moi ! » De quoi être salué comme un beau Diable.

#281 - Yves Chauveau

Yves Chauveau Lyon (1966-1975 puis 1978-1982), Monaco (1975-1976 puis 1977-1978)

En 1966, après un prêt concluant à Grenoble, Yves Chauveau revient à Lyon pour y être la doublure de Michel Zewulko. Mais ce dernier est indisponible en début d’exercice, et le jeune portier en profite pour s’installer entre les bois rhodaniens. Il y restera pendant neuf saisons, puis y reviendra pour un mandat supplémentaire de quatre ans en fin de carrière. Le Bressan dispute au total 420 rencontres de D1 avec l’OL, ce qui en fait l’un des gardiens les plus emblématiques passés entre Rhône et Saône. En tant que dernier rempart des Gones, « Tonton » conquiert une Coupe de France (1967) et vit une belle épopée européenne l’année suivante, lors de laquelle il est même qualifié de « diable de White Hart Lane » par la presse anglaise à l’issue d’une prestation mémorable contre Tottenham. Entre ses deux aventures lyonnaises, ce gardien au style spectaculaire défend les couleurs de Monaco, avec qui il descend en D2 avant d’être titré dès son retour dans l’élite, en 1978. « J’ai appris sur le tas, raconte au Progrès celui qui se reconvertit ensuite dans les assurances. J’aurais aimé rester dans le foot, mais à l’époque, entraîneur des gardiens n’était pas un poste qui existait ! Je ne regrette rien, ou si, plutôt d’être arrivé dix ans trop tôt, quand je vois ce que gagnent certains joueurs très moyens. »

Par Quentin Ballue, Jérémie Baron, Adel Bentaha, Raphaël Brosse, Clément Gavard et Steven Oliveira, avec toute la rédaction de SF