- En partenariat avec Amazon Prime Video

Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (210-201)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

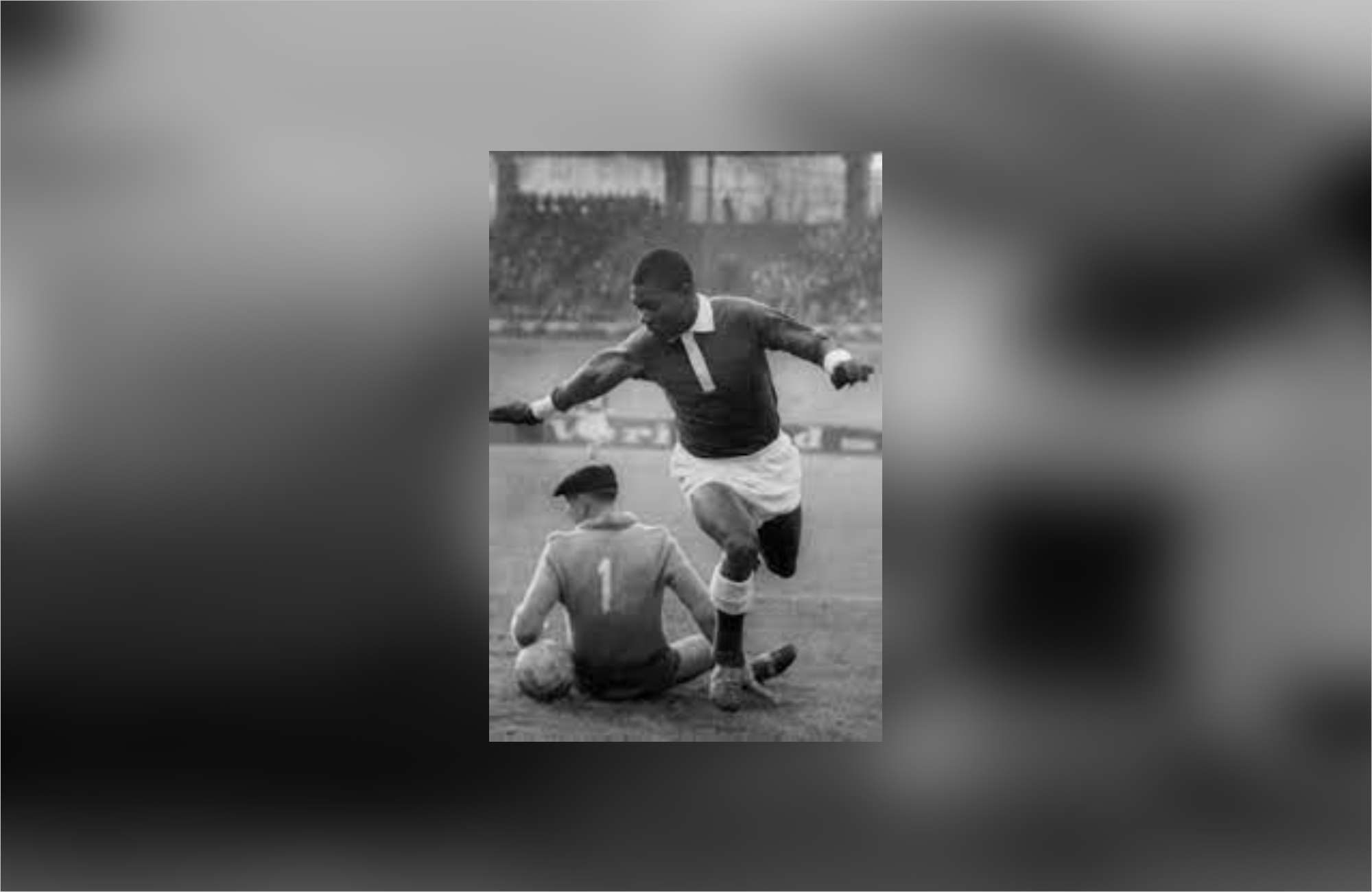

#210 - Lucien Cossou

Lucien Cossou

OL (1956-1959), Monaco (1959-1965), Aix-en-Provence (1967-1968)

Pour les supporters monégasques, Lucien Cossou est associé à la formation de la grande ASM. Celle des premiers titres dans les années 1960, mais également celle des premières figures emblématiques. Un aboutissement véritable, pour celui qui n’a jamais vraiment quitté le Sud.

L’attaquant, né d’un père béninois, d’une mère grecque et surnommé « Ben Barek d’Endoume » entame son parcours dans l’élite à l’Olympique lyonnais. Pisté par l’OM, le régional alors en D2, à l’AS Aix-en-Provence, rejoint en effet le Rhône au dernier moment, à l’été 1956, la faute à des émoluments financiers trop élevés pour la direction marseillaise. Trois saisons, jusqu’en 1959, durant lesquelles se révèlent de véritables qualités de buteur (35 buts en 91 matchs). Suffisant pour attirer l’AS Monaco donc, avec qui il écrira les plus belles pages de sa carrière.

Au printemps 1960, dès son arrivée, Cossou remporte ainsi le premier titre de l’histoire du club, à savoir une Coupe de France (4-2 face à Saint-Étienne), avant d’enchaîner avec le championnat l’année suivante et de conclure par un doublé en 1963. Au niveau personnel s’accumulent 171 apparitions pour 97 réalisations. À ce jour le meilleur buteur monégasque en Division 1. De quoi lui offrir (seulement) six capes et quatre pions en équipe de France, snobé par Henri Guérin, qui fut pourtant son coéquipier à Aix-en-Provence. En 1965, à 29 ans et le palmarès bien garni, Cossou décidera de se poser en retournant dans sa région, à Toulon d’abord, puis à Aix, avec une ultime pige en D1, lors de la campagne 1967-1968 (17 buts en 33 rencontres tout de même). Lucien cossu.

#209 - Stéphane Bruey

Stéphane Bruey

Racing Paris (1950-1951 puis 1952-1953), Monaco (1953-1957), Angers (1957-1964), Lyon (1964-1966)

Stéphane Bruey n’était pas agriculteur, mais il plantait à tout bout de champ. Au total, 139 buts en première division, dont 93 à Angers. L’attaquant natif de Champigny-sur-Marne est évidemment le meilleur buteur de l’histoire du club dans l’élite, loin devant Eric Edwige (65) et Michel Stievenard (63), et le premier joueur du SCO à être sélectionné en équipe de France. La légende de l’Anjou passe sept ans dans le Maine-et-Loire, facturant 15 buts en 1957-1958, saison où son équipe va chercher la quatrième place du championnat. Il fait encore mieux l’année suivante en marquant 18 fois. « Courageux, obstiné, il fait jouer les autres et ne pense pas assez à lui » , lit-on à l’époque. Marquer autant sans être égoïste, ça vous classe un attaquant.

#208 - Henri Baillot

Henri Baillot

Metz (1945-1950), Bordeaux (1950-1952), Strasbourg (1953-1954)

Il fait peut-être partie des joueurs les plus frisson de l’après-guerre. « Sans doute l’un des meilleurs souvenirs des Lorrains de l’immédiat après-guerre » , confirmera même le magazine Est-Football en parlant de l’attaquant contraint de jouer avec le bras raide des suites d’une blessure de guerre. Le Mosellan de naissance ne pouvait pas jouer ailleurs qu’au FC Metz à la reprise des championnats après la Seconde Guerre mondiale. En cinq années passées chez les Grenats, cet ailier droit rapide et doté d’une frappe puissance et précise s’est fait une place dans l’histoire du club, marquant près de 100 buts toutes compétitions confondues. Des performances remarquées qui lui permettent d’enfiler le maillot bleu, sous lequel il fait mal à la Yougoslavie lors de deux rencontres comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 1950 et d’être affublé du surnom de « diable français » par les Yougoslaves. Les Girondins de Bordeaux viendront le chercher en lâchant 12 millions d’anciens francs et profiteront pendant deux saisons de son sens du but, avant de le voir filer à Strasbourg et décliner à Rennes, à l’échelon du dessous, où il mettra un terme à sa carrière à la suite d’une rupture des ligaments croisés.

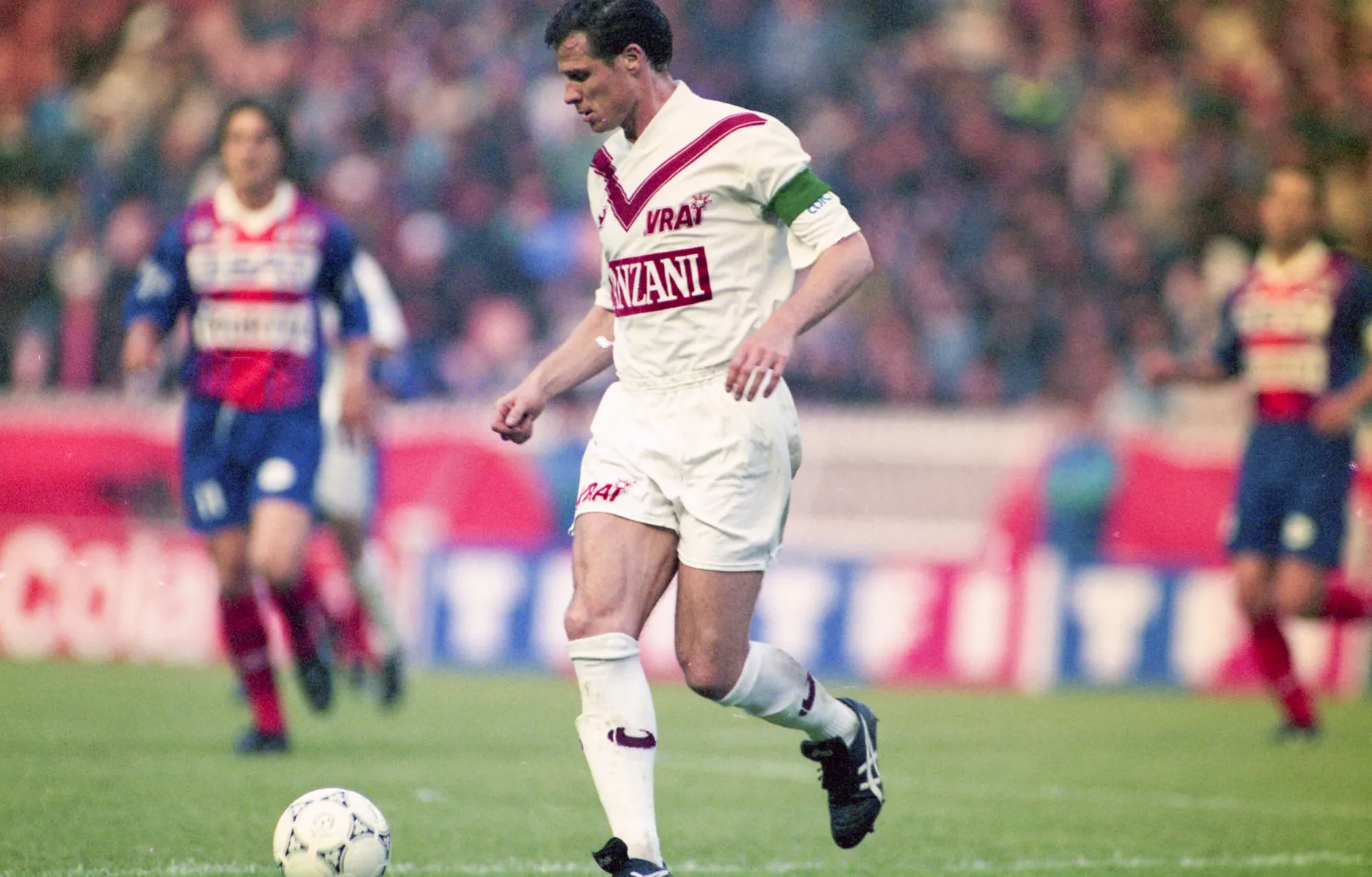

#207 - Jean-Philippe Durand

Jean-Philippe Durand Toulouse (1982-1989), Bordeaux (1989-1991), OM (1991-1994 puis 1996-1997)

Promis, c’est un pur hasard de retrouver Jean-Philippe Durand dans la fournée du jour d’un match entre l’Eintracht Francfort, pour lequel il est recruteur aujourd’hui, et l’OM, où il a évolué pendant six ans lors de sa carrière de joueur. Le milieu de terrain est pourtant né à Lyon et a fait ses débuts à Toulouse, signant un premier contrat professionnel à l’âge de 22 ans après avoir été repéré au niveau amateur. Avec une belle corde à son arc : la polyvalence et une capacité à s’adapter en toutes circonstances, passant de meneur de jeu à milieu défensif en un claquement de doigts. Très vite, JP devient un cadre d’un TFC brillant, européen et même tombeur du Naples de Maradona. Les performances de ce qu’on pourrait appeler un joueur de devoir, qui est peut-être aussi l’un des premiers footballeurs qualifié d’intellectuel en France, le conduisent jusqu’à l’équipe de France. Un statut d’international lui permettant de signer à Bordeaux puis à Marseille, où il montre dans un registre plus défensif qu’il n’est pas embêté par le ballon, comme en témoigne son numéro de jonglage au départ de l’action du but mythique de Basile Boli contre le PSG en 1993. Un titre de champion de France, une Ligue des champions et une relégation en deuxième division qui n’empêche pas Durand de rester fidèle à l’OM, où il terminera sa carrière avec un peu plus de 300 matchs dans l’élite et quelques jolis buts, dont un triplé dantesque contre Rennes (trois frappes sublimes depuis l’extérieur de la surface) lors de sa dernière saison. Le clou de son spectacle.

#206 - Daniel Bravo

Daniel Bravo Nice (1980-1982 puis 1987-1989), Monaco (1983-1987), PSG (1989-1996), OL (1997-1998), OM (1998-1999)

La Côte d’Azur, la capitale puis les Olympiques : l’élégant milieu de terrain se sera construit un noble parcours, passant régulièrement d’un club à son ennemi. Vainqueur de la Coupe de France en 1985 avec l’ASM, acteur d’un période dorée du PSG (avec qui il a été deux fois vainqueur de la CDF, une fois de la Coupe de la Ligue, champion de France en 1994, deux fois vice-champion et vainqueur de la C2 en 1996), le Haut-Garonnais n’a pourtant pas comblé toutes les attentes placées en lui à ses débuts. « Le football m’a apporté d’énormes satisfactions personnelles, confessait-il dans les colonnes de Corse-Matin. Mais de nombreux observateurs de l’époque me reprochaient de ne pas franchir le palier de l’éternel espoir. Je n’étais pas très content de ça, mais avec le recul, j’étais plus performant à 18 ans qu’à 23. Je ne me l’explique pas vraiment. Peut-être que je suis parti trop vite, trop fort, trop haut. Peut-être aussi que je n’ai pas eu la chance de croiser l’entraîneur qui m’aurait permis de passer un cap supplémentaire. Ma carrière en équipe de France aurait sans doute été plus longue, je m’y serais senti plus important et j’aurais pu réaliser le rêve de disputer une Coupe du monde. Mais ça s’est goupillé comme ça, c’est la vie… »

#205 - Léon Glovacki

Léon Glovacki

Reims (1952-1957 puis 1960-1962), Monaco (1957-1959), Saint-Étienne (1959-1960)

Le grand Reims des années 1950 est porté par l’immense talent d’un Français d’origine polonaise, Raymond Kopa. En fait, il faut reformuler cette phrase de la manière suivante : le grand Reims des années 1950 est porté par l’immense talent de deux Français d’origine polonaise, Raymond Kopa et Léon Glovacki. À 17 ans, ce dernier travaille comme ajusteur dans une raffinerie de Thumeries et se fait remarquer en disputant des matchs avec l’équipe de son entreprise. Quelques saisons en D2 plus tard, il débarque à Reims, afin de remplacer un Albert Batteux obligé de prendre prématurément sa retraite. Le joueur d’1,77 m s’épanouit sur le front de l’attaque champenoise, empile les buts, décroche trois titres de champion de France (1953, 1955, 1962) et participe en 1956 à la première finale de Coupe d’Europe des clubs champions de l’histoire, perdue par les Rémois face au Real Madrid (4-3). L’international français (onze sélections) s’éteint le 9 septembre 2009. « J’ai été très triste d’apprendre sa disparition, avoue Kopa à L’Équipe. C’était un très grand footballeur, très intelligent, avec qui je me suis tout de suite très bien entendu. Avec lui, je jouais les yeux fermés. »

#204 - François M’Pelé

François M’Pelé Ajaccio (1969-1973), PSG (1974-1979), Lens (1979-1981)

Du Brésilien triple champion du monde, François M’Pelé n’a pas seulement pris le nom de famille. Il a aussi pris sa vitesse et son sens du but. Pour le plus grand bonheur du Paris Saint-Germain à qui il a permis de découvrir l’élite en plantant un but à l’aller et deux au retour lors du barrage d’accession face à Valenciennes en 1974. Avant d’inscrire face à Metz le premier but – et le premier doublé – du club de la capitale au Parc des Princes en Division 1. Il faut dire que contrairement au PSG, « La Flèche noire » ne découvrait pas la Division 1 puisqu’il avait déjà planté de nombreux pions dans ce championnat avec l’AC Ajaccio où il jouait avec son ami Marius Trésor. Et comme le vainqueur de la CAN 1972 avec le Congo n’est pas du genre à crouler sous la pression, son sens du but n’a pas disparu au PSG. Bien au contraire, à l’image de sa praline face à l’OM ou de ses 10 buts en une saison en Coupe de France, compétition dont il est le recordman de pion avec le PSG (28). Mais ça, c’était avant que François M’Pelé ne recule d’un cran sur le terrain pour faire de la place à Carlos Bianchi, puis quitte Paris pour Lens où il a, là-bas aussi, nettoyé quelques lucarnes, lui permettant de terminer sa carrière avec 129 buts en Division 1. Soit 129 de plus que le Brésilien Pelé.

#203 - Emmanuel Petit

Emmanuel Petit Monaco (1989-1997)

Pour la France de Jacques Chirac, Emmanuel Petit est né le 12 juillet 1998 aux alentours de 22h52. Mais pour beaucoup, le gaucher est apparu dès à la fin des années 1980, avec sa belle crinière, au moment où il a fait son trou sous les ordres de son « père » Arsène Wenger à l’AS Monaco. Il restera douze ans dans son club formateur et sera sacré champion de France, en 1997 aux côtés de Fabien Barthez, Sonny Anderson et Thierry Henry, juste avant de traverser la Manche.

« On jouait un football formidable, on prenait un plaisir immense sur le terrain, rembobinait-il dans les colonnes de Nice-Matin. Il y a beaucoup de nostalgie et d’émotions quand j’essaie de me remémorer tout ça. J’ai fait mes débuts à Monaco. C’était une autre époque, un autre monde, un autre football avec des joueurs expérimentés qui étaient là pour accompagner, chaperonner et éduquer les jeunes. […] À l’époque, gagner un titre était peut-être un peu plus compliqué à Monaco qu’ailleurs. C’est un objectif qui nous échappait depuis pas mal de temps. Quand j’ai commencé en pro à Monaco, on avait déjà suffisamment de qualités pour être champions. Malheureusement, on a souvent été dauphins. En 1996-1997, on réalise une saison folle. […] On était en représentation. […] À la fin de l’entraînement, on se donnait rendez-vous à La Turbie pour boire un coup, on allait manger au bord de plage à Juan-Les-Pins. On était très souvent ensemble. C’était notre force. Ce lien s’était fait très naturellement. Je ne sais pas si ce serait encore possible. […] Quand j’ai pris ma voiture pour aller à Londres, j’ai pleuré durant la moitié du trajet. »

Avec, au milieu de ses larmes, des souvenirs plein de tendresse : « Mon tout premier match au stade Louis-II contre Sochaux au marquage de Stéphane Paille. Ma relation avec Arsène Wenger et Jeannot Petit, mon lien avec les membres du club : Monsieur Humbert l’ancien kiné, Luigi le magasinier, Annie la secrétaire… Il y avait une telle humanité entre nous, une telle joie de vivre, ça se ressentait jusque sur le terrain. »

#202 - Nico Braun

Nico Braun Metz (1973-1978)

Cinq saisons en grenat, 170 apparitions en D1, 96 caramels, un exercice à 28 unités et un autre à 23 : le buteur luxembourgeois – qui formait « les artilleurs de Metz » avec Hugo Curioni – n’a pas fait dans la dentelle, lors de son passage en Moselle. « Un attaquant fabuleux, avec une personnalité incroyable. Son passage dans les années 1970 correspond à l’une des plus belles périodes sportives du FC Metz » , nous rappelait Philippe Gaillot en 2017. Le meilleur buteur de l’histoire du club (107 ou 108 banderilles toutes compétitions confondues, selon les versions) a lui conservé un souvenir bien précis, qu’il relatait dans les colonnes de L’Essentiel : « Je ne me rappelle pas un but, mais quatre. C’était lors d’un Metz-Saint-Étienne lorsque j’ai eu la chance de marquer un quadruplé à mon ami Ivan Ćurković, le gardien de Saint-Étienne (succès 5-1, le 22 décembre 1973). C’est ce qui m’a fait connaître en France. » L’Hexagone, et particulièrement Metz, ne l’oublieront jamais.

#201 - Daniel Xuereb

Daniel Xuereb Lyon (1977-1981), Lens (1981-1986), PSG (1986-1989), Montpellier (1989-1991), Marseille (1991-1992), Toulon (1992-1993)

Pendant seize années, de 1977 à 1993, il arpente les pelouses du championnat de France. Jamais très loin de la surface, à la recherche d’un ballon à pousser au fond des filets ou d’un adversaire à éliminer sur son aile. Daniel Xuereb, c’est 105 buts en 442 matchs de D1, disséminés entre six clubs différents. Formé à Lyon, le meilleur buteur du tournoi olympique de football 1984 franchit un palier supplémentaire à Lens, aux côtés de Roman Ogaza et François Brisson. Son mandat parisien est plus mouvementé, et heureusement qu’il est là pour offrir, lors de la dernière journée face au Havre, une victoire synonyme de maintien en 1988. À Marseille, où il s’engage en fin de carrière, « Monsieur Xu » se rend compte que ce n’est pas Raymond Goethals qui fait l’équipe : « J’avais 34 ans, donc j’étais venu pour que Jean-Pierre Papin puisse souffler de temps en temps, raconte-t-il à So Foot. Et à chaque fois que je jouais, ce n’était pas Goethals qui me l’annonçait, mais Bernard Tapie. Il me faisait sortir de ma chambre, et il me disait : « Daniel, prépare-toi, tu vas jouer demain. » » L’ancien Gone raccroche à l’issue d’une ultime saison à Toulon. Après avoir chassé les buts, il chasse la grive et la bécasse.

Par Quentin Ballue, Jérémie Baron, Adel Bentaha, Raphaël Brosse, Clément Gavard et Steven Oliveira, avec toute la rédaction de SF