- France

Top 50 : les meilleurs dribbleurs du championnat de France (40-31)

Pour célébrer le titre de meilleur dribbleur décerné par la LFP à partir de cette saison, So Foot a décidé de publier son Top 50 - purement subjectif - des meilleurs dribbleurs de l’histoire du championnat de France.

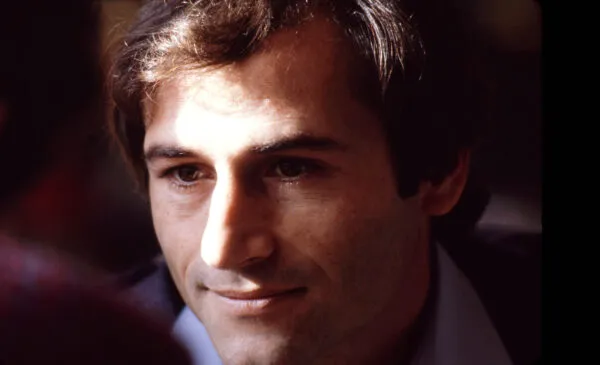

#40 - Marco Verratti

À Paris, Marco Verratti a, en quelque sorte, été l’accessoire qui a dépareillé l’accoutrement PSG. Partis dans le flashy en signant Maxwell, Thiago Motta, Zlatan Ibrahimović ou Thiago Silva, les dirigeants parisiens ont en effet décidé d’innover en faisant confiance à ce quasi-inconnu de Pescara à l’été 2012. La suite de l’histoire leur donnera raison, entre cartons jaunes, yeux de hibou, mais surtout qualité technique exceptionnelle au milieu de terrain.

Dans le Sofoot #125, « Gufetto » Verratti se décrivait d’ailleurs ainsi : « J’aime bien décrocher pour servir de rampe de lancement à l’équipe. Mon truc, c’est de commencer l’action. […] Je connais beaucoup de joueurs très forts avec leurs pieds, de très bons dribbleurs, qui ne dribblent pas pour l’équipe, mais pour eux. Résultat, ils ne sont pas efficaces pendant le match. » Lui savait être efficace sans jamais frapper au but.

<iframe loading="lazy" title="Marco Verratti is the ULTIMATE midfielder" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/LGeAEw46S38?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

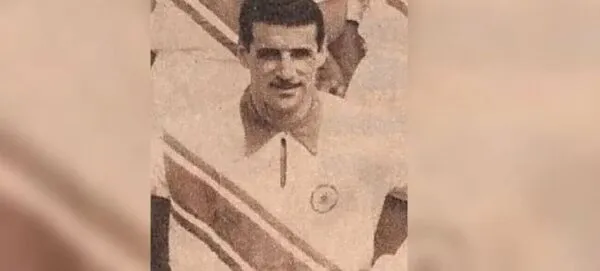

#39 - Yeso Amalfi

En 1951, Paris-Match disait ceci de Yeso Amalfi : « Héros moderne et romantique. À Nice, il est à la fois le dieu, la vedette, le prophète, l’âme, le clown et le tragédien. » Brésilien, Yeso Noce Cardoso Amalfi a passé neuf ans en France, étalés entre 1950 et 1959, à Nice, Monaco, au RC Paris, au Red Star et à l’Olympique de Marseille, où il a fini sa carrière. Décrit comme l’un des premiers dribbleurs du championnat de France, ce saltimbanque ne savait d’ailleurs faire que cela. De quoi agacer les acteurs du football d’antan, encore habitués à balancer le cuir de leurs énormes bottes.

Au sortir d’un Nice-Sochaux, Paul Wartel, l’entraîneur sochalien, ira ainsi de sa critique à l’encontre d’Amalfi : « Amalfi est certainement un joueur de classe. Encore faut-il qu’il s’assimile à un football qui va encore beaucoup trop vite pour lui. » Rageux. Pas vraiment suffisant pour déstabiliser Yeso qui, par amour du dribble, choisira carrément certains de ses matchs, pour être sûr de produire la prestation escomptée. Le 27 mai 1951, il refuse par exemple de jouer contre le Stade français, estimant que la pelouse du stade de Colombes où se déroule la partie n’est pas propice à son jeu. En ayant gain de cause. Les divas ont toujours raison.

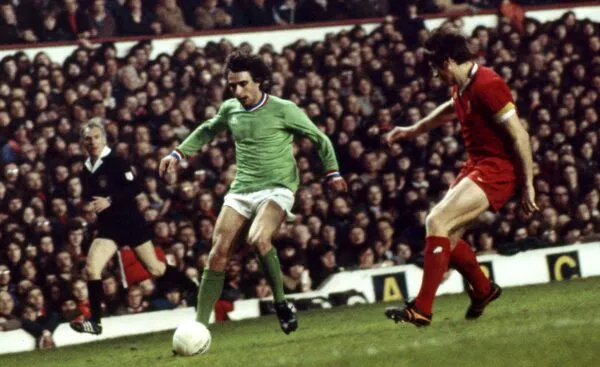

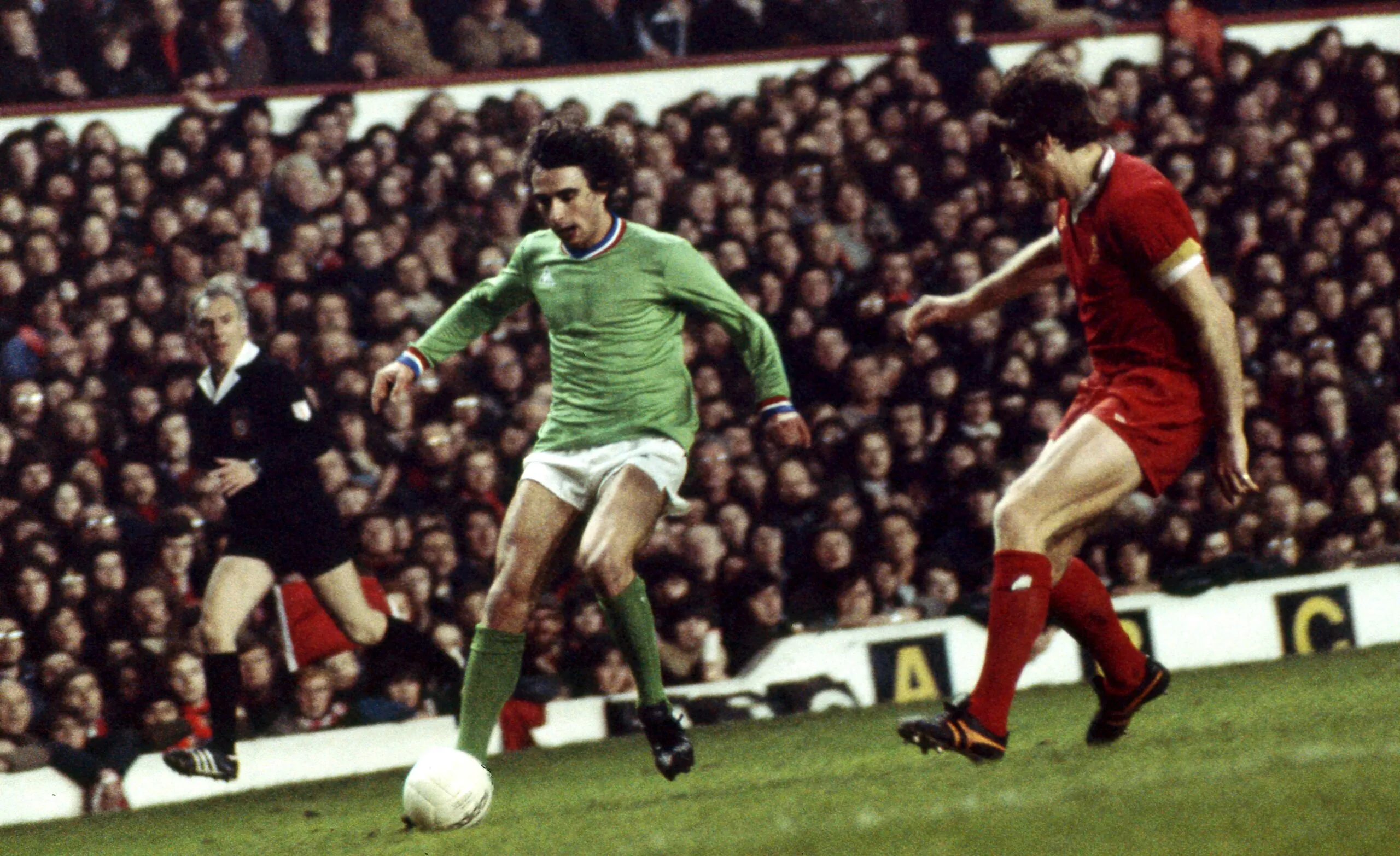

#38 - Dominique Rocheteau

« Oui même le football a ses idoles, Aaaaaaaaaah qu’il est beau le petit Rocheteau Quand elles le voient en maillot Toutes les filles crient aussitôt Wow wow wow wow wow wow Aaaaaaaaaah qu’il est beau le petit Rocheteau Quand il arrive sur le terrain Elles crient et tapent dans leur main C’est leur idole, on l’aime bien Il y a des fans sur les gradins Comme pour les chanteurs, les idoles À peine sorties de l’école, Elles sont déjà sur le terrain Elles sont venues pour demander une photo, un autographe Qu’elles cacheront pendant la classe Ou dans leur chambre sous leur coussin. »

Dans la chanson qu’il lui a consacrée en 1976, en pleine folie verte, l’immense Jacques Monty tapait juste lorsqu’il s’agissait de décrire Dominique Rocheteau. Au cœur des 70s, l’Ange vert représente tout ce que la jeunesse française réclame, particulièrement lorsqu’il se lance à l’assaut du but adverse au moyen de longues chevauchées cheveux au vent, muni d’une conduite de balle impeccable et de crochets fatals. Tout un poème.

<iframe loading="lazy" title="Dominique Rocheteau, pour l'amour d'un Ange - 1975-1980" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/m7eQqEhAWC4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

#37 - Julien Féret

Le football d’en bas nous a offert Xavier Gravelaine, Steve Savidan, Pierre-Alain Frau, Olivier Giroud et plein de mecs attachants. Dans cette caste, certains ont pourtant une sensibilité technique supérieure aux autres, à l’image de Julien Féret. Maillot dans le short et tempes grisonnantes, celui qui a découvert le monde professionnel à l’aube de ses 22 ans, alors qu’il se voyait professeur de mathématiques, a rattrapé le temps perdu en jouant sur un tempo lent. Cherbourg, Niort, Reims, Nancy, Rennes, Caen, Auxerre, difficile de faire un parcours plus romantique. Maître du ballon au milieu de terrain, Féret n’avait pas besoin d’effectuer de longues foulées pour semer les défenseurs. Non, une feinte du regard, du corps et un petit crochet lui suffisaient pour avoir un coup d’avance.

Un nettoyeur du milieu

Dribbleur d’un autre temps, le Breton nettoyait le milieu par sa vista et terminait souvent les actions qu’il avait initiées. Un hybride de Sergio Busquets et Thiago Motta par son gabarit (1,87m), porté sur l’offensive. La justesse de Julien Féret est d’ailleurs marquée de fulgurances, en témoigne ce but en soliste marqué contre Évian avec Rennes ou encore cette réalisation pleine de sang-froid inscrite le 9 mai 2006 face au Real Madrid, en amical avec Reims. Le tout sous les yeux de Zinédine Zidane. En résumé, Julien Féret est simplement l’ambassadeur des 10 de province qu’ont été Yann Lachuer, Mickaël Pagis, Benjamin Nivet, Stéphane Dedebant, Patrick Carnot, Thierry Moreau, Patrick Delamontagne, Sébastien Roudet… la liste est longue.

#36 - Jérémy Doku

« Ici, il y avait une certaine résignation après la retraite d’Eden Hazard. On se disait qu’on ne verrait plus ce talent à part, ce joueur qui sort du cadre. Heureusement, Jérémy est arrivé, et on a vite compris qu’on allait encore avoir un distributeur de plaisir. » Stéphane Stassin, père de Lucas et formateur de Jérémy Doku à Anderlecht, a cerné le profil de son poulain dès son plus jeune âge. « Distributeur de plaisir », une bien flatteuse appellation pour décrire le Belge qui, entre 2020 et 2023, a émoustillé Rennes (quand il n’était pas blessé).

Puissant et véloce, Doku a fait du un-contre-un sa spécialité, rarement ratée. Imparable au démarrage, l’ailier l’est encore plus une fois lancé. De quoi séduire Pep Guardiola, pourtant pas très friand des solistes, mais forcé de se rendre à l’évidence au moment de choisir le remplaçant de Riyad Mahrez à Manchester City. « La percussion, le déséquilibre, l’explosivité, c’est quasiment impossible à développer. Lui les avait », conclut Julien Stéphan, son entraîneur à Rennes. Jérémy a bien mis tout le monde Doku.

<iframe loading="lazy" title="Doku is Physically impossible to Stop !!" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/YR5sSsQRnL8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

#35 - Daisuke Matsui

« Disons que par rapport aux autres joueurs, j’étais original ! Je pense avoir grandi grâce à la France et ses supporters. Les fans m’ont beaucoup soutenu et apprécié, c’est cette bonne relation sur le long terme qui m’a permis de maintenir un lien d’affection avec ce pays. » Un original, voici comment Daisuke Matsui se décrivait dans nos colonnes. Comme Stéphane Sessegnon et le reste de la clique, le Japonais a apposé son empreinte sur notre belle Ligue 1 du début des années 2000, avec Le Mans et son maillot Loué. Petit mais puissant, Matsui jouait principalement dans l’axe, mais pouvait se déporter sur le côté afin de chatouiller l’égo du latéral adverse. Plus simple que fantasque, le Nippon a ainsi ouvert la voie à l’arrivée de ses compatriotes chez nous, en réussissant à rendre sexy les soirées au stade Léon Bollé.

<iframe loading="lazy" title="Lemans Daisuke Matsui" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/OHS3Kme6ylA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

#34 - Salif Keïta

Surnommé « La panthère noire » en France et « Domingo » au Mali (rien à voir avec le tube d’Amadou et Mariam), Salif Keïta a surtout été adoubé par le Roi Pelé. En 1971, au sortir d’une rencontre amicale ayant opposé son Santos à une entente Saint-Étienne-Marseille à Colombes, le Brésilien déclare : « Le jeune Noir est un technicien prodigieux. » Bien vu, Roi. Cette saison-là, sa quatrième des cinq qu’il passera dans le Forez, le Malien inscrit 42 buts, dont quatre quadruplés. Pas mal, mais pas suffisant pour être sacré meilleur buteur de Division 1, la faute au Marseillais Josip Skoblar et ses 44 pions. En tout, Keïta inscrira 142 buts en 188 matchs pour Sainté, avant de partir, brouillé, pour l’OM, où il ajoutera 12 réalisations à sa feuille de stats. Grâce à un sens du but inné, bien sûr, mais aussi une qualité de dribble hors du commun.

Le père de Cheick Diabaté

À ce sujet, la légende décédée en 2023 déclarait dans nos colonnes (en 2016) : « Certains disent qu’il faut être égoïste pour être un dribbleur hors pair, mais je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Il ne faut dribbler que lorsqu’il le faut. J’ai souvent joué en pointe, mais aussi en retrait, comme deuxième avant-centre. Lorsque j’étais marqué, j’étais toujours marqué individuellement. J’étais toujours plus à l’aise lorsque j’étais plus rapide que mon adversaire direct, donc je testais d’abord sa vitesse sur ma première ou deuxième touche de balle. Si je voyais qu’il était plus rapide, je restais en pointe et jouais sur ma détente ou sur un jeu en déviations par exemple. Quand je savais que j’étais plus rapide, j’emmenais mon défenseur loin de son but, puis je le prenais de vitesse. Au Mali, je vivais dans un quartier où on avait un terrain de 35 mètres sur 25. Il y avait au moins 20 arbres. Chaque fois que tu dribblais un joueur, tu devais dribbler un arbre. Tout le monde connaît ça à Bamako. Beaucoup de jeunes de mon quartier qui se sont entraînés là-bas ont fini internationaux. C’étaient de très bons techniciens. »

Si son palmarès compte des titres en pagaille – trois championnats de France, deux Coupes de France, trois Coupes du Mali, une Coupe du Portugal et un Ballon d’or africain – son plus bel accomplissement restera la création du centre de formation qui porte son nom et qui offrira au monde Cheick Diabaté.

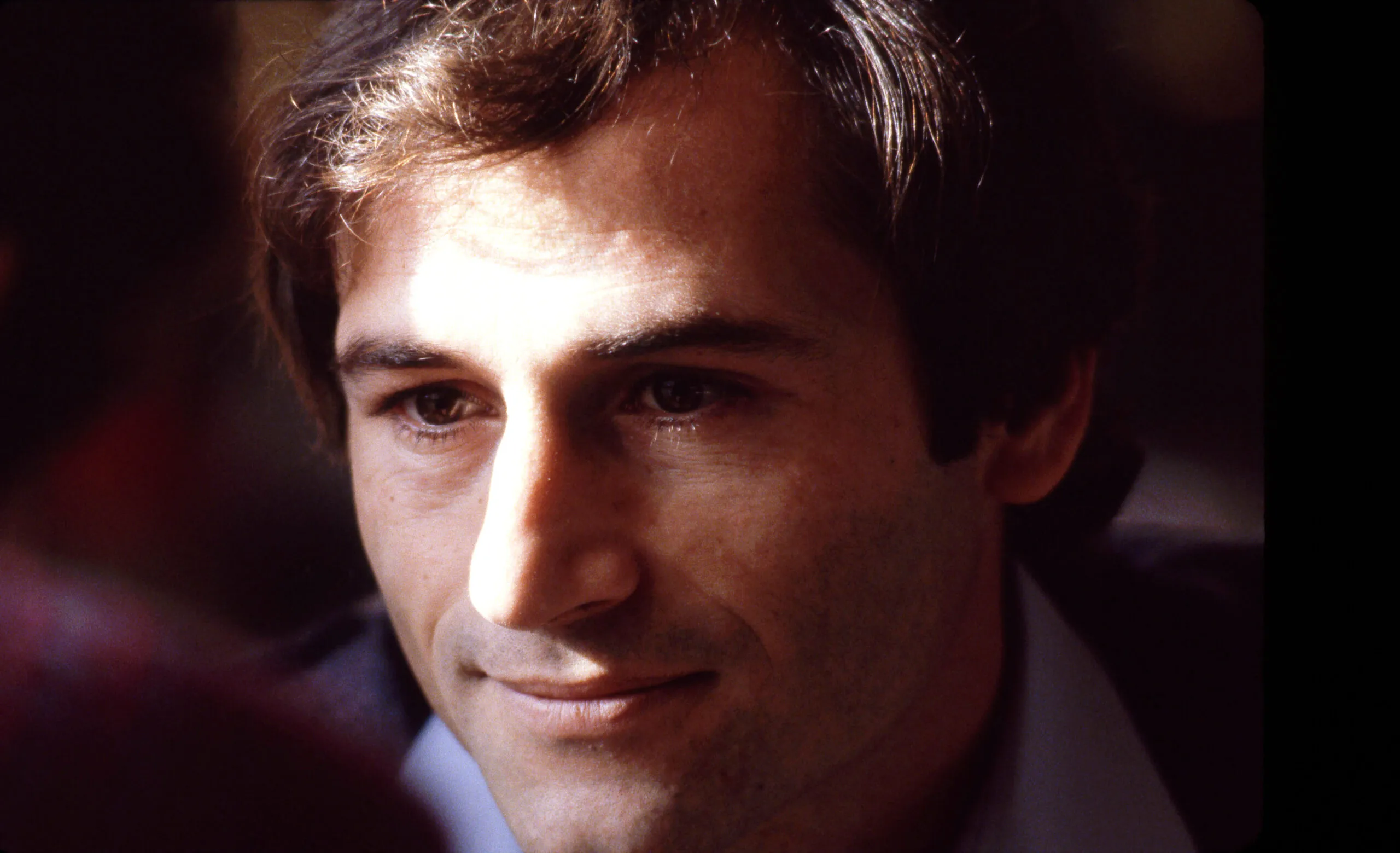

#33 - Serge Chiesa

Serge Chiesa avait tout de Michel Platini. Les mêmes origines italiennes, la même qualité technique et la même capacité à mener un groupe. La seule différence étant que Chiesa se fichait à peu près de tout. De sa carrière, du collectif et des statuts. C’est peut-être pour cela qu’il privilégiait le dribble et le sens du but. Car Chiesa jouait pour lui et seulement pour lui. Figure de l’Olympique lyonnais de 1969 à 1983, dont il est le joueur le plus capé (542 matchs) et le quatrième meilleur buteur (132 pions), le Gone a rapidement gagné ses galons de surdoué à la tête à claques. Au point d’annoncer sa retraite internationale en 1974, à 24 ans, sous prétexte d’ennui durant les stages en équipe de France et de relations tendues avec ses coéquipiers (12 sélections, 3 buts). Cela, alors que Michel Hidalgo, architecte du renouveau des Bleus, souhaitait le connecter à Platini sur le terrain. Mais Serge Chiesa a toujours eu la tête dure et les pieds soyeux.

#32 - Jacques Zimako

Quand la France entière vous nomme « Zig-Zag », nul besoin de décrire votre style de jeu. C’est l’histoire de Jacques Zimako. Un Néo-Calédonien formé en Corse, premier Kanak à représenter l’équipe de France (treize capes) et donc connu pour son art du slalom entre humains. Car dribbler, Zimako ne savait faire que cela. Le dribble lui permettait de gagner ses duels, mais aussi de marquer les 92 buts de sa carrière professionnelle étalée entre 1972 et 1985, à Bastia, Saint-Étienne et Sochaux. Des pions qu’il a souvent inscrits seul, en prenant le ballon pour s’engouffrer dans la surface, sans qu’aucun tacle ne puisse le sécher. Reconnu pour sa bonne humeur quotidienne (« C’était “tout va toujours bien, je suis décontracté, jamais fâché, ni en colère, la vie est belle” » le décrivait son coéquipier Ivan Ćurković dans L’Équipe à la suite de son décès en 2021), Jacques Zimako a aussi donné aux supporters l’envie d’être heureux. Son plus beau geste, assurément.

#31 - Jaouad Zaïri

Prenez Cristiano Ronaldo et ses mèches blondes. Ajoutez-y un maillot rayé bleu et jaune floqué Esso. Habillez-le de chaussettes (très) basses avec gros protège-tibias apparents. Vous obtenez Jaouad Zaïri. Terreur marocaine ayant surtout sévi à Sochaux, Zaïri a incarné le prototype du Maghrébin technique comme personne avant lui en début de siècle. « Dribbler, chez moi, c’est quelque chose de naturel, philosophait-il dans un entretien pour Maxifoot, en 2004. Je ne travaille pas vraiment cela. Ça vient tout seul. Depuis l’époque où j’étais gamin, quand on jouait dans la rue. C’est peut-être le manque de place, à l’époque, qui m’a forcé à jouer comme ça. » N’utilisant que son pied droit, même lorsque le jeu demande de solliciter le gauche, celui qui ne voit que par le passement de jambes – accélération a donné une légitimité à tous les gros persos des cours de récréation. Zaïri, père de tous les « ich-ich ».

<iframe loading="lazy" title="الأسطورة جواد الزايري ملك المراوغات -Jaouad Zairi king of dribbling" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/tHtwAaXmMjo?start=285&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Par Adel Bentaha et Mathias Edwards